Chapter1

循環することで湖の生態系を支える、芦ノ湖の守り神

芦之湖漁業協同組合の結城陽介さん(左)、組合長の福井達也さん(中)、高梨五十六さん(右)

湖面を覆う霧を裂くように、小舟は疾走してゆく。白いもやの向こうには森が広がっており、けぶる山桜がモノクロの風景に色を添えていた。

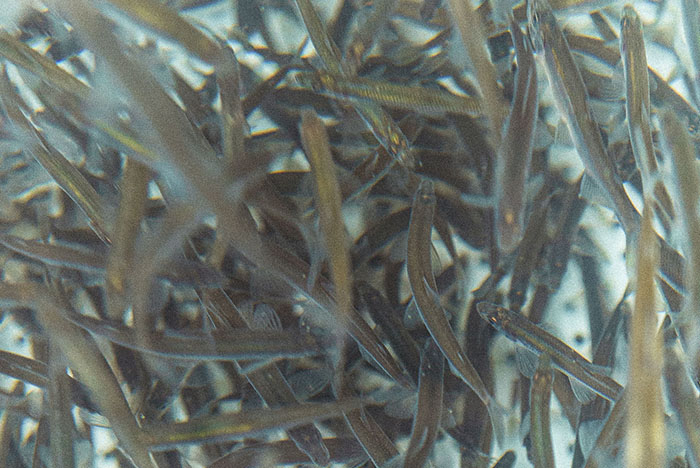

やがて視界が広がると、湖岸にほど近いところで、2艘の舟が漁網を扱っている姿が浮かんできた。水深10cmほどの浅場に集まった魚群は、舟に向かって伸びる網に導かれるように泳いでゆき、末端の集魚網にどんどん入ってゆく。それを大きな網ですくうと、大きなポリ容器に収めた。青い容器のなかで閃く眩い銀鱗――産卵期を迎えた、美しいワカサギだ。

「網を張る位置が難しくて、10m離れると、まるで入らなかったりするんです」

霧に煙る湖を渡って漁場へと急ぐ。

ワカサギは浅い波打ち際で産卵すべく集まる。そこに網をかけることで、魚は網に沿って進み、ボートそばの集魚網に入る仕掛けになっている。

白浜ポイントにて網にかかったワカサギを集める、理事の大場基喜さんと青年部大場智也さん。

集魚網に入ったワカサギをすばやく外し、エアーを送るポリ容器へ。

魚たちの様子に頰を緩めるのは、芦之湖漁業協同組合組合長の福井達也さん。集められたワカサギは4つの容器に分けて入れられた。ひとつの容器に入る魚はおよそ5kgほどなので、合わせて約20kg。網を仕掛けたポイントはいくつかあり、一日の平均漁獲高は50~70kgほど、今年の最高記録は144kgにもなったという。

採卵場の艀に待機する組合員により、獲物は迅速に採卵場へと運ばれる。

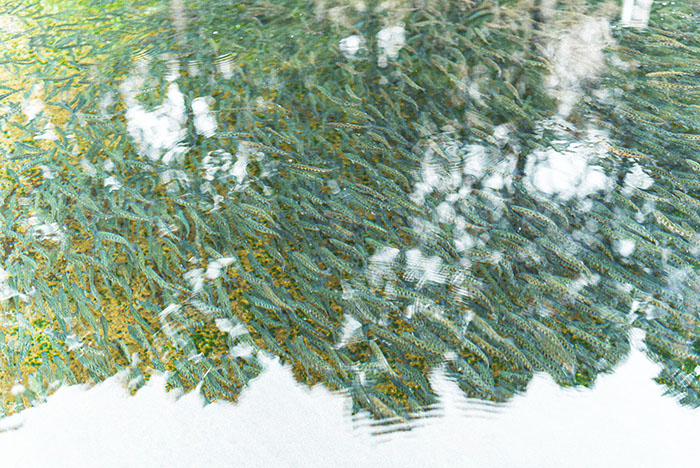

計量を終え、水槽に放された魚たち

網にかかった魚をすべて移し終えると2艘は次のポイントへ移動し、福井さんは魚たちを載せ、対岸の採卵場に向かって舟を全速力で走らせた。雨に濡れる4月の山上湖はひどく寒い。けれども、いちばん冷えこむ2月には、全身に浴びる飛沫がすぐさま凍るというから、福井さんが鼻唄交じりなのも頷ける。

そうして帰還した採卵場の艀には、連絡を受けた芦之湖漁協の面々が待ち構えていた。いったい何㎏あるのだろう、水を満々とたたえたポリ容器を、ふたりひと組で息を合わせて持ち上げると、ひょいひょいと運んでゆく。水揚げした魚を計量して水槽に放つと、福井さんは大きく息をついた。

「魚を弱らせてしまうと産卵行動を誘発しにくいので、まさにスピード勝負なんです」

そう言って笑う顔には、汗とともに充実感がにじんでいた。

神奈川県箱根町、標高723mに位置する芦ノ湖。同湖は火山によって塞き止められたカルデラ湖であり、流入河川がほとんどないという特殊な環境から、元々はウグイのほか数種の魚しか棲まなかったという。そんな芦ノ湖で養殖事業がはじまったのは1880年(明治13年)、ホンマスとサケの孵化放流に端を発している。

「首都圏から近いこと、そして水質がよいことから、芦ノ湖が選ばれたのだと思います。当時の養殖は、食糧事情の困窮を背景にした水産資源の増大が目的でした」

日本人が好むサケ・マス類の放流が試験的に繰り返されるなか、1918年(大正7年)、茨城県の霞ヶ浦からワカサギが移植される。そして、1949年(昭和24年)、当時の総理大臣・吉田茂が箱根神社に平和鳥居を建立した際、芦ノ湖産のワカサギが宮中に捧げる。それ以後、10月1日の刺し網漁解禁日に獲られた初物が宮中に献上されるようになった。ワカサギを「公魚」と綴るのは、こうした謂れにあるという。

「霞ヶ浦から移された当初は、自然産卵に任せていたでしょうが、しだいに人の手を加えて数を増やすようになっていったんです」

湖各地にあるポイントから、次々とワカサギたちが運びこまれる。

漁場から採卵場の水槽まで、いかに早く運ぶかが課題だという

そうして、北海道などから受精卵を購入して孵化させるとともに、芦ノ湖産ワカサギの採卵事業を行なうようになる。

「サケのように雌の卵を搾って取り出し、雄の精子をふりかける。ところが、非常に手間がかかるうえに発眼率も悪い。もちろん、ワカサギは雄雌ともに死んでしまいます。そうして発眼率の向上を目指して試行錯誤するなかで生まれたのが、今の採卵法です」

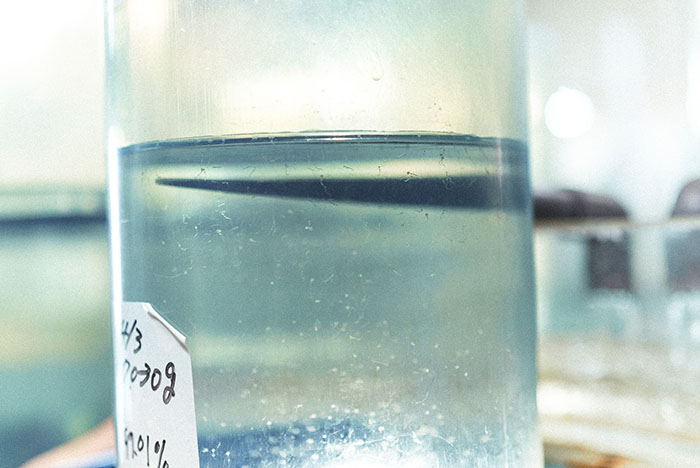

芦ノ湖のワカサギは、例年3月から産卵期を迎えるため、芦之湖漁協は3月2日から5月の連休くらいまでの間、毎日ワカサギを捕獲している。前述のように魚を水槽に放したら、まずはスクリーンで覆い、光を遮る。こうすることで、ワカサギたちを落ち着かせ、産卵行動をうながすことができる。そのまま20時間ほどおいとくと、彼らは順次、産卵を行なう。

「水槽は2層構造になっており、4mmほどの穴(ワカサギの卵は通るけれど親魚は通らない大きさ)を無数に空けたボードによって、上下に分かれています。それにより、受精卵はボードの下にたまる仕組みです」

自然界では湖底の小砂利などに産みつけるため、卵は高い粘着性をもっており、浮くことはない。ボード上に卵が残ることもあるが、ほとんどは下層に集まるので、それらを素手でていねいに集める。

「マス類の卵は変化に弱いのですが、ワカサギの卵は違います。彼らはほかの魚に捕食されることが多く、いわば生態系の土台を支える魚だからでしょうか、卵自体が非常に強いんです。その生命力の強さで数を増やして種族を保護し、ひいては芦ノ湖の食物連鎖を支えているのです」

人の手によって慎重に集められた卵は、黄金色に輝いている。卵ひと粒はたらこのそれと同じような大きさ。親魚の体長が5cmほどなので、ずいぶんと大きいイメージだ。

「こうして集めた卵は、陶芸用の粘土を使って攪拌し、不粘着化処理を行ないます」

粘着物質を取り除くことで、不要な物質を除去し、カビの発生を抑える。ちなみに、湖底に産みつけられた自然状態の卵は、カビが生えているものも多いそうだ。

「それらをこの孵化筒に移します。筒内は汲みあげた地下水が対流しており、このなかで、受精卵が孵化していきます」

網に入った他の魚種やゴミを手作業でよけてゆく。

その日に集められた受精卵は、同じひとつの孵化筒に収める。3日目までの孵化筒は卵の黄金色に染まっているが、それ以後の孵化筒は、徐々に黒みを増してゆく。

「これは発眼といって、卵のなかで目ができている状態です。こうなると、卵のなかで体組織が形成されています」

孵化がはじまるのは10日から2週間後、見ると、小さな妖精がふわふわと筒内を漂っている。こうして泳ぎだした稚魚は、孵化筒上部から水路へ吸いこまれ、自然と湖へ還ってゆく仕組みになっている。

「孵化までの日数は水温によるんです。ここの地下水はつねに13.7℃で安定しているので、管理しやすい。ちなみに、3月頭の湖水は6℃ほどですが、これだと孵化までに倍以上の時間がかかるんです。では、温かければいいかというとそうでもなくて、ヒートショックを起こしたり、カビや病気が生まれやすくなる。偶然ではありますが、13.7℃というのは理想的な水温なんです」

不粘着化処理を終えた卵は、ごらんの美しさ。

卵を収めた孵化筒。右端の孵化筒では、発眼が進んでいる。

水槽に放たれた親魚は、ひと晩たったら湖に戻す。もちろん、死んでしまう個体もあるが、ほとんどは元気よく湖に還ってゆく。

「ワカサギは基本的に1年で生涯を終える年魚ですが、その1年で何度か産卵するので、それぞれの個体がもつ卵の成熟度が一匹ずつ違います。未成熟の卵を無理矢理絞り出しても発眼率は低いし、産卵しなかった個体を生きたまま湖に戻せば、産卵適期にもう一度捕まえることもできる。そして、再度、産卵行動を起こすワカサギから採卵することも可能なんです」

前述のよう、ワカサギは芦ノ湖に暮らすマス類、オオクチバスなどの被食者として、湖の生態系を根底から支えてもいる。一度の採卵のために殺めることなく湖に戻すことは、二重の意味で理に適っている。

「そして、なにより大きいのは、従来の搾る方法では50%に満たなかった発眼率が、このやり方でならば90%を超えてくる、ということです」

採卵後、10日間から2週間ほどで孵化する。

孵化した稚魚は、自然に湖へと還る仕組みになっている

芦之湖漁協によるこの自然産卵法は「芦ノ湖方式(芦ノ湖水槽内自然産卵法)」と呼ばれている。

「この方法が軌道に乗ったのが2000年から。東海大学の工藤盛徳教授と当時の組合長である大場基夫さん、そして組合員が試行錯誤を重ねて、編み出した手法です」

長く内水面水産に従事した工藤教授は、漁業技術の向上に貢献したいという志を持っていた。その思いを継いだ芦之湖漁協は芦ノ湖方式による採卵から放流まで、すべての技術を公開し、各地の漁協に広く伝えている。

「以前の手法では、まず、雄雌に分けるところからして大変! 100kgも獲れたら人手がいくらあっても足りないんですよ」

ところが、芦ノ湖方式ならば100kg獲れたとしても、4人もいれば午前中で作業を終えることができる。また、自湖産の卵を孵化させるサイクルを重ねることにより、環境に合った健やかなワカサギが育ってゆくという側面もある。水温の低い北海道で受精卵が育つのは5月頃。5月半ばに卵が到着すると、芦ノ湖の環境とは微妙なずれを来してしまう。

「当時、この湖のワカサギは1月下旬から6月下旬まで半年かけて産卵していたのですが、1年で生涯を終える彼らにとってその差は大きく、それがサイズのばらつき表れていました。芦ノ湖方式が確立すると、産卵は3~4月に集約され、型もそろいだした。これが芦ノ湖のサイクルであり、自然な環境なんでしょう。この22年間は、他湖産の卵を入れたことはありません」

採卵事業は3月頭から5月の初めまで、毎日続く。

ワカサギは次々と採卵場に運びこまれた。魚を弱らせないよう迅速に、それでいてていねいな作業が続いてゆく。大きな体を丸め、黙々と手を動かす結城陽介さんに聞いてみる。50kgの水揚げから得られる卵はどのくらいなのだろう。

「ワカサギから得られる卵は水揚げの約10%なので、50kgならば5kgほど。1gには2000~2500粒の卵が含まれているので、1000万~1250万尾ですね」

ちなみに孵化筒に記された発眼率は、結城さんが肉眼で1000粒を数え、生卵、死卵を見極めて算出したもの。以前は50000粒まで数えたうえで割合を出したそうだが、1000粒数えると信憑性のある数字が出せることが分かったという。

とはいえ、仮に毎日1000万粒が孵化したとして、それが2カ月で6億尾。逆にワカサギが増えすぎるという事態にはならないのだろうか。

「じつはそういう状況が数年前にあって、湖の飽和量を超えたのか、平均サイズが小さくなったことがあるんです。当時は5億粒、孵化させて放流していたのですが、今は3億粒に抑えています。そうして5年たったのですが、サイズも元通り大きくなり、採卵事業にも支障を来していない。これくらいの数が芦ノ湖の環境に合っているのでしょうね」

結城さんがにっこり笑うと、福井さんがその言葉を受ける。

「欲をかいても、いいことはないからね」

冷たい地下水にさらされるが、魚や卵を傷めないよう、素手での作業が続く

芦ノ湖のワカサギは味のよさでも知られている。その秘密をたずねると、福井さんは水質にあるという。それもそうだろう、目の前の湖は、太平洋のただ中を流れる黒潮のような深い蒼色をたたえている。

「ところが、高度経済成長期には汚染が進んでいました。ぼくらが小学生だった80年代、いちばんひどいときは透明度が50cmほどだったんです」

海外旅行が一般的になる前、箱根町は一大観光地として栄えていた。ところが、当時の湖周辺の宿泊施設は下水処理施設をもたなかった。汚染が進んでゆくことで、湖底の溶存酸素が消費され、高水温を避けて深部に暮らすマス類が打撃を受ける。浅いところは波や風によって酸素を取りこむことができるが、高温なのでマスたちの棲息することができない。

「そういう状況があり、90年代に入ってから官民一体となって公共下水道を整備していったんです。そうして10年くらいをかけて、ようやく水質が元に戻ったのが2000年初頭でした」

それは、奇しくも芦ノ湖方式を確立した年代と重なっている。またその頃、芦之湖漁協はひとつの英断を下している。それは、プラスティックワームの使用禁止だ。

「根掛かりなどで湖底に放置されたワームをサクラマスやオオクチバスが飲みこんでしまう。するとワームが腸管に残り、生き餌を食べることなく痩せ細って死んでゆく。健康的な魚を育てるためにも、使用禁止を打ち出したんです」

次々と運びこまれる、美しいワカサギ。組合員には見慣れた光景なはずだが、採卵場には上気した空気が流れる。

爆発的な釣果を得られるワームの使用禁止に対する反発は大きかった。漁協は水産資源の増大のために生まれたが、今はいかに遊魚(釣り)を楽しんでもらえるかに心血を注いでいる。さまざまな意見があるなかで、芦之湖漁協は目先の利益を追うことなく、美しく健やかな魚を育む湖であること、それが持続的であることを選んだ。そうした意志が釣り具メーカーをして生分解するワームを生み出し、また、他の湖にも受け継がれている。

「それとともに、ワカサギの餌となる動物性プランクトンが豊富なんです。なので、芦ノ湖のワカサギは成長が早い。毎年7月に、日本一早くワカサギ釣りが解禁できるのも、そこに理由があります」

それは、カルデラ湖であり流入河川がないという、地形的理由によるのだろうか。

「そのあたりを北里大学と神奈川の水産試験場の協力を得て、毎月調査しているんです。なぜ芦ノ湖は動物性プランクトンの生産効率が高いのか……」

これは推論ですがと前置きし、福井さんは続ける。通常、湖と山の間には川があるが、ここは山との距離が非常に近く、周遊道をもたない。山からの養分供給が安定しているので、植物性プランクトンが発生しやすく、その恩恵を動物性プランクトンが受けているのでは――。

「それでも、プランクトンが育ってワカサギが増えるというのは、それほど特殊ではなく、自然本来の姿だと思うんです。実際、採卵事業をすることなく、長い間ワカサギの数が安定している湖が北海道にはありますから。湖がもつ本来の姿を取り戻せば、生産力は自然と上がるはずなんです」

養殖池のそばに据えられた供養塔

そんな話を聞かせてくれながら、漁協のみなさんはくるくると体を動かし続けていた。受精卵についたゴミを取り作業を続ける高梨五十六さんは、今でこそ平気だけどこの水温の水にずっと手を突っこんでいるのは嫌だよねと笑い飛ばす。

「水槽の設計から発案、上下2段に分ける仕組みなど、みんなぼくらのアイデア。そうしてワカサギ採卵事業の先頭を走っている……そこに喜びがあります」

そして、芦ノ湖方式が農林水産大臣賞に輝いたことを、照れながら教えてくれた。福井さんと結城さんは、地元の小学校に通った頃の記憶が今を支えているという。

「当時は、小学校の授業で採卵事業や稚魚放流を行なっていたんです」

芦ノ湖のワカサギが有名であることは箱根町民に知られているが、それを支える採卵事業、そして芦ノ湖が秘める自然の力については、あまり知られていない。ふたりは、この土地の魅力、そして湖の生き物と環境を守る仕事を、次世代に伝えたいと考えている。各地の漁協と同じように、芦之湖漁協でも後継者不足に悩んでいるが、彼らはこの仕事に誇りを持っている……そんな本音が、含羞ににじむ。

「そうした思いから、町内の各小学校にワカサギを提供し、給食の食材に使ってもらっています。また、ワカサギの採卵事業を授業に取り入れているクラスもあるんです」

芦之湖漁業協同組合のみなさん。24歳から61歳まで、150人ほどの組合員から構成されている。

養殖池で泳ぐヤマメ。非常に賢いうえに警戒心が強く、毎日餌を与える結城さんの顔を覚えており、それ以外の人が近づくとすぐさま逃げる

そうして、幼い頃に経験した稚魚放流事業を復活させている。子どもたちとともに、秋に遡上する魚から卵を採り、孵化させた稚魚を翌春、新一年生とともに放流する。秋にはまた、命の種を宿した魚たちが還ってくるので、それを捕まえて――。

芦ノ湖で汗を流す彼らは、そうすることが、子どもたちが地元を深く知り、たしかな手触りとなって彼らの胸に宿るきっかけになると信じている。

それでは、ワカサギ同様、芦ノ湖の歴史に深く関わり、美味でも知られるというその魚とは、いったいなんだろう。

そうたずねると、福井さんは我が意を得たりとばかり、にっこり笑った

「もしよかったら、5月に行なわれる記念放流のときに遊びにきてください!」

ノルウェーの船乗りが生み出したアウトドアブランド、ヘリーハンセンが芦之湖漁業協同組合をサポート

火山が織りなす美しい自然と独自の景観を誇る一方で、江戸時代から続く交通の要所として、趣ある文化を醸成してきた箱根町。そんな箱根町は、さまざまな文化活動、アウトドアの観点から地域創世を行なうゴールドウインと「地域活性化に関する包括連結協定」を結んでいる。

黄色いフードと高い襟が、寒気のきつい山上湖でも役立つ。

その一環として、芦之湖漁業協同組合はゴールドウインが扱うノルウェー生まれの海洋ブランド・ヘリーハンセンのサポートを受けている。北国の漁師や油田で愛される高機能なウエアの着心地は……。

「軽くて温かいのはもちろんですが、防水透湿性をはじめとした機能が長持ちし、耐久性が高いので、安心して着ることができます」

福井さんはそう話す。愛用するブリスクライトジャケットは、ライトモデルながら、しぶきが凍りつくような2月の環境でも、中はフリース一枚で大丈夫なくらいの保温性を発揮するという。

「そのうえで、袖口や足首などがしっかり閉まり、水はもちろん、冷気の侵入を許さない点にも助けられています」

そうして、細部にまで行き届いた配慮のひとつが黄色いフード。

「最初はなんでこんなに派手なのかと思ったのですが、仮に落水したときの救助を容易にするためなんですね。なので、舟に乗るときはかぶらなくてもいいから、フードを出しておくよう、徹底しています」

結城さんは、そうした機能を踏まえたうえで、こう話してくれた。

「みんなでそろいのウエアを着ると、単純にテンションがあがりますよね。漁協はプロ集団でもあるので、それらしい服装も必要。子どもたちから“かっこいい!” と思われたら、やっぱり嬉しいですよね」

「このジャケットに腕を通すと、身が引き締まる思いがします」という結城さん。

袖や足首、首回りは二重になっており、水や寒気の侵入を防ぐ

文=麻生弘毅

写真=久高将也

翻訳=朝香バースリー

ディレクション=金子森

取材協力=芦之湖漁業協同組合