Chapter 3

命をつなぐことで見えるもの

お兄さん、お姉さんに手を引かれた11人のちびっ子たちが、張り詰めた表情でバケツを手にしていた。桟橋に並んで座ると、お兄さんたちは背中から寄り添うように11人を見つめている。そうして声を合わせるのだが、恥ずかしさと緊張からか、かわいい声は緑の風に流れていった。見かねた先生が「もう少し元気よく」とにっこり。すると、湖岸で見守っていた保護者や、近所の幼稚園――この前まで一緒に遊んでいたであろう小さなお友だちから、「ガンバレー」と声援が送られる。そんな姿に勇気をもらった子どもたちは、今度は威勢よく声を出した。

「大きく育ってね!」

箱根の森小学校の6年生13人(ひとり欠席)と新入生11人、それを見守る芦之湖漁業協同組合のみなさんと先生

そうして手元のバケツに入った稚魚をやさしく湖に放すと、緊張を解かれた子どもたちに温かい拍手が贈られた。

大役を終えたあとも、子どもたちは心配そうに魚たちの姿を追っている。放たれた小魚は群れをなし、別れを惜しむように浅い湖岸を回遊していた。

「どうして泳いでいかないの」

そんな声に、芦之湖漁業協同組合・組合長の福井達也さんは優しくこたえる。

「今まで養魚池で育った魚たちは、底が見えない深いところが怖いんだよ。魚は下を見るのが苦手だし、深いところから大きな魚が襲ってくることを本能的に知っているんだろうね」

晴れわたる空の下、ぽっかり浮かぶ富士山と新緑が織りなす錦絵のような森に包まれた芦ノ湖。広い湖を恐る恐る泳ぐ小魚たちは、新しい世界へと踏み出した子どもたちの姿と重なった。

稚魚を湖に放す1年生。少し緊張気味……

初めての水面に戸惑うのか、湖に放たれた稚魚はしばし浅瀬にとどまる

去る5月、神奈川県箱根町立箱根の森小学校が、芦之湖漁業協同組合の協力によって行なう恒例行事、「入学記念 鱒の放流」が開催された。

箱根の森小学校の1年生による入学記念放流、その歴史はずいぶんと古いらしい。40年前、まだ小学校が合併する前の「箱根小学校」だった頃、福井さんが1年生のときも行なわれていた。組合員の結城陽介さんも、その記憶を鮮明に持っている。

「ぼくらの頃は入学式のあと、そのまま湖に行って放流をさせてもらったんです」

その後、しばらく行なわれていない時期もあったが、10年前、それを復活させたのは、ほかならない、福井さんと結城さんだった。

「東京の子どもたちにマグロを描かせたら柵の状態を描いた……そんな報道を見て、いても立ってもいられなくなったんです」

そうしてふたりは考える。入学記念放流を復活させるならば、芦ノ湖に根づいた意味のあることをやりたい。

「そうして、ヒメマスを放流をすることに決めました」

彼らが子どもの頃の放流は、ニジマスであり、コイであったという。それらの魚たち以上に、ヒメマスは芦ノ湖と縁が深い。

「ヒメマスはこの湖ではワカサギに次いで歴史が古く、初めて放流されたのは昭和3年(1928年)。なにより、ヒメマスはここで育った魚から卵を採り、孵化させて、育てているんです」

芦之湖漁業協同組合では12種の魚を扱っているが、自湖産の親魚から採卵した卵を孵化させているのは、ワカサギとヒメマスだけだ。

芦ノ湖には漁協の手によりいくつかのマス類が棲息しているが、多産型のニジマスやブラウントラウトは成長することで精巣や卵巣が発達するが、産卵に適した河川がないため、成熟した精巣や卵巣が体内に再吸収されるという。ヒメマスと同じく生涯に一度しか産卵しないサクラマス(ヤマメ)やサツキマス(アマゴ)は、昨年から、卵を孵化させて放流し、今後に期待を持っているが、よりサケに近い性格を持つヒメマスは、流入河川の少ない芦ノ湖にあって着実に戻ってくるのだ。

ベニザケの陸封型であるヒメマスは、河川で生まれて湖で育ち、海へと下った個体がベニザケとなる。日本では、北海道の阿寒湖とチミケップ湖でのみ天然分布しており、芦ノ湖では人の手によってその命をつないできた。

「芦ノ湖ではずいぶん昔から養殖事業を行なっているのですが、今の形になったのは平成5年(1993年)、現在の蛭川養魚場が完成してからです」

湖で3年を過ごし成魚となったヒメマスは10月、生まれ故郷の養魚場内を流れる蛭川へと産卵に戻ってくるのだが、河川規模の小さい蛭川は産卵できる環境にない。

「そこでわたしたちが雌の腹を割いて卵を採り出し、雄の精子を絞ってかけることで人工受精を行なっているのですが、10年前から、箱根の森小学校の5年生に、この作業を体験してもらっています」

採卵実習を行なった5年生は、次の春、自分たちの採った卵から孵った幼魚を、新1年生とともに湖に放す。そして3年後、成魚になって戻ってくる――そんなサイクルができあがっている。

「5年生には包丁を持ってもらい、生きているヒメマスをさばいてもらいます」

暴れる魚に刃を入れるのは、秘めた卵などを傷つけずにさばくのは難しい。それでも、効率や受精率を度外視し、子どもたちに刃物を持たせるというリスクを受け入れるのは、それが地域の役に立つと信じているからだ。

「ところが、昨年は遡上状況が思わしくなく、採卵数が少なかったんです。また、卵の成熟具合も芳しくなくて……。北海道でも同じ状況だったらしく、全国的にヒメマスにとって厳しい状態だったようです」

もちろん、元気に育っているヒメマスもいるが、例年よりも発育が遅く、放流できる状況にいたっていなかった。

「このまま湖に放しても、無事に育つと思えない。形だけ取り繕って放流をしても意味がないので、子どもたちには状況を説明し、今年はサツキマス(アマゴ)を放流してもらうことに決めたんです」

水槽に移されたサツキマスは1尾あたり15gほど、合計で15kg。青いパーマーク、そして朱点に彩られた美しい魚体に、1年生は声をあげた。そして、採卵を経験した6年生には、ヒメマスはしかるべきときに責任を持って漁協のメンバーで放流することを約束した。そして、命を扱う難しさをていねいに説明してゆく。

芦ノ湖のヒメマスはその9割が雄だという。雌として生まれても、暖かい芦ノ湖の水温では染色体は雌のまま、雄化してしまうという。今後、温暖化が進めば、芦ノ湖だけでなく、ヒメマスそのものが絶滅してしまうかもしれない。

そして、福井さんは放流後、子どもたちにこう語りかけた。

「今はとてもきれいな芦ノ湖ですが、ぼくが子どもの頃、この湖はとても汚れていて、魚たちが暮らすのには厳しい状況でした。そこに気づいた大人たちが下水道を整備し、生き物たちが育つ環境を整えることで甦ったんです」

原生の自然は美しい。そこから離れてしまったわたしたちは、そうした野性を至上のものととらえてしまうが、人の手で守られた自然――なにかを失ってでも守ることを選びとった意志は、同じように尊い。

「これから小学校を卒業して、中学、高校、大人になってゆくなかで、箱根から旅立つ人もいると思います。でも、あなたたちの故郷にこんな湖があることを、どうか覚えていてください」

放流後、感想を語りあう子どもたちと芦之湖漁業協同組合・組合長の福井達也さん

箱根を愛し、かしこく、やさしく、たくましく。

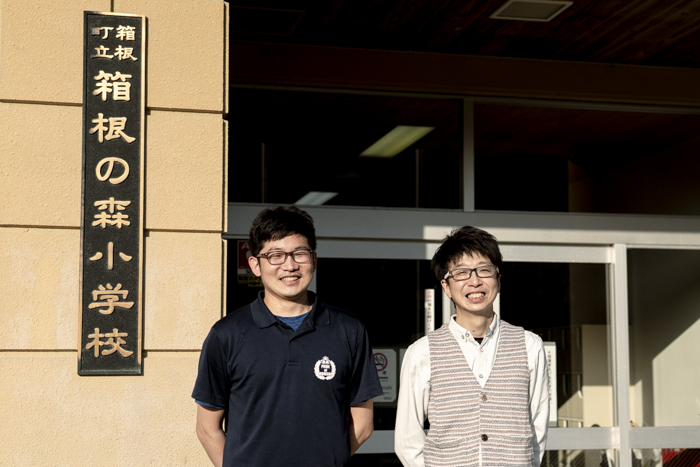

箱根町にある3つの小学校の教育目標を教えてくれたのは、1年生の担任である加藤徳行先生だ。

「わたしたちは“箱育”と言っているのですが、箱根のよさを語れる子、そのよさを発信できる子になれることを目標とした、校外学習を取り入れています」

この日の放流もその一環で、1年生の「生活科」、そして6年生の「総合的な学習の時間」に組みこまれている。そのほか、寄せ木細工を作ったり、草鞋を手作りし、それを履いて東海道の旧街道を歩く授業などがあるという。

「わたしは湯河原町の出身なのですが、大人になってみて、いかに自分の町を知らなかったかに気づかされたんです。小さい頃から自分の暮らす町を正しく知ることは、今後につながっていくと思う。愛する地元があるという気持ちは、子どもたちを守ってくれるような気がします」

とはいえ、手間もリスクも……そう言うと、教務の久保寺智之先生は、「ですよね」と笑いながら続ける。

「でもそこを削ってしまうと、わたしたちのできることが限られてしまいます。あれだけ協力してくれる地域の人がいる以上、子どもたちに体験させてあげたいと改めて思いました」

そして、命をめぐる体験は、さまざまな学びを含んでいる。久保寺先生は続ける。

「小さな魚が大きな魚に食べられること。本当だったら自然に行なわれることに、人の手が入ることの意味。そこには命のつながりがあり、それは理科や道徳の学習以上の経験だと思うんです」

大人がその価値に気づいているのであれば、リスクを越えてでも、子どもたちにその意味を伝え、いろんな側面から学んでほしい――。

「そして、地域のために、芦ノ湖やきれいな水を守るために汗を流す大人がいる。そういうところに気づいてもらえたら、ひとつの教科にとどまらない、学びになると思っています」

熱意をこめて「箱育」について話してくださった、加藤徳行先生(左)と久保寺智之先生

漁協の福井さんと結城さんは、入学記念放流のことを鮮明に覚えており、その感動がこの仕事につながっている。

「10代の終わりに漁協でバイトをはじめた頃、先輩が子どもたちに向けて行なう釣り教室の手伝いをすることがあった。でもそれがめんどくさくて……でもこの歳になると、あれは大切なことだったと改めて思うんです。漁協の先輩たちがやってきたことであり、我々が子どもの頃に経験させてもらったこと。今はむしろ、やりたくてしょうがないことですけど」

結城さんは陽気に笑う。

「うわ~、俺、まったく覚えてないわ……」

そう苦笑いするのは、結城さんの同級生であり、この取材のコーディネイトを担当する金子森さん。金子さんは箱根に生まれて東京で育ち、やがて世界へと翼を広げて、海外で暮らし、世界のフィールドを旅してきた。そうして30歳になったのを機に箱根へと戻り、現在は登山ガイドとして地元の自然と文化の素晴らしさを伝えている。

そうした姿を見ていると、子どもを育てること、大人として地域に暮らすことの意味を考えさせられる。わたしには今、なにができるのだろう――。

子どもたちは綿毛をまとう種のようだ。行き先は自分で、もしくはそのときの風が決めるのだろう。彼らがどこで花を咲かせてもいいけれど、その胸に湖や海や山があり、魚たちが泳いでくれていたらと願わずにはいられない。

漁協として、地元を愛する大人としてなにができるのか……そんな思いを胸に、今日も汗を流す結城陽介さんと福井達也さん

文=麻生弘毅

写真=金子森

翻訳=朝香バースリー

ディレクション=金子森

取材協力=芦之湖漁業協同組合、箱根の森小学校