Chapter4

愛娘たちの帰郷

初めて見る光景に目を奪われていた。

流れは広いところでも幅1.5m、最深部で30cmほどだろうか。そんな小さな流れに朱色の流線型が飛び交い、浅瀬では水面から背ビレを出しながら、我先にと上流を目指し、ときに威嚇し合うような仕草を見せる――。

それは、いつか見た、遠い北国のフィルムを思い出させた。

「より健康な雄ほど婚姻色が強く、背ビレ前の盛りあがる、いわゆるセッパリが強く出るんです」

芦之湖漁業協同組合組合長の福井達也さんは、元気よく遡上する魚たちの姿に目を細めた。

芦ノ湖畔に位置する蛭川養魚場。ヒメマスが遡上する沢は草原のあわいをひっそり流れる。今年は例年に比べて湖の水位が低く、そのため草が勢いよく生えて流れを隠す形に。「おかげで、サギなど鳥の食害からヒメマスを守ってくれました」

神奈川県の箱根山中、標高723mに位置する芦ノ湖。都心に近く、水質に優れる芦ノ湖は、戦前からサケ・マス類をはじめとした放流が行なわれてきた。なかでもベニザケの陸封型であるヒメマスは、明治42年から断続的に放流しているという。近年では10年ほど前から試行錯誤し、採卵と孵化の手法を確立してきた。

「ヒメマス(ベニザケ)は数あるサケ・マス類のなかでもとくに回帰性(産卵のため、生まれ故郷の河川に戻る習性)の高い魚種だと言われています」

蛭川養魚場で最長1年を過ごしたヒメマスは芦ノ湖に放たれ、2年あまりを湖で過ごし、3歳の秋になると、養魚場から流れ出るこの流れ・蛭川へと産卵のため遡ってくる。ところが河川規模の小さな蛭川は、彼らが自然に産卵できる環境にない。そこで、漁協のみなさんの手による人工採卵・受精が行なわれているのだ。

「つまりこの10年、この湖に暮らすヒメマスは、すべてここから巣立った個体ということになります」

漁協では同様にワカサギの人工採卵と受精を行なっているが(#1「循環することで湖の生態系を支える、芦ノ湖の守り神」参照)、多産型のワカサギは資源保護のため親魚を生かしたまま採卵・受精させるのに対し、生涯に一度しか産卵行動を起こさないヒメマスは、産卵後に力尽きてしまう。そこで、彼らの命に報いるかのよう、芦之湖漁業協同組合では、より手軽な搾出法(魚体に圧力をかけ、卵を搾り出す方法)ではなく、手間はかかるけれど卵一粒たりとも無駄にせず、受精率を高める、切開法(魚の腹を切って卵を取り出す)を採用している。

「魚たちは、この川の匂いを覚えており、それを頼りに産卵に戻るといわれています」

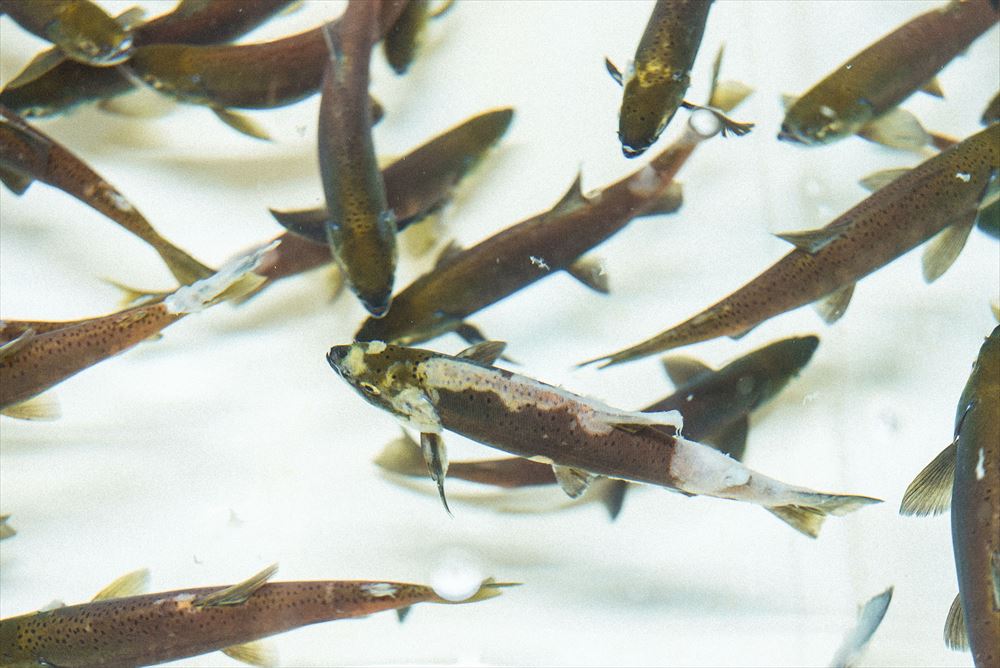

和装に使われる朱のような、ある種の気品をまとう魚たちが、一心不乱に上流を目指してやってくる。なかには皮膚がただれている個体もある。これは体のすべての栄養が卵巣、精巣に費やされるため、免疫力が落ちて皮膚がカビてしまうのだそうだ。それでいて雄雌ともに強いぬめりを体表に分泌し、浅い川で小石などとの擦れから体を守っているという。

「元々ヒメマスは高温に弱く、産卵行動を起こさないこの時期のヒメマスは水深18~25mほど、水温にして8~12℃くらいの層に暮らしているんです。ところが、産卵期に入ると彼らは一時的に高水温にも強くなり、本来ならば即死してしまう18~20℃の水温にも耐えうる。今日の湖面は15.3℃。つまり彼らにとって快適な水温ではないわけです」

蛭川の小さな流れは魚道を通って養魚場内へと続いており、産卵適期を迎えた雄雌が続々と遡ってゆく。ヒメマスの捕獲は手網で

産卵行動に入ったヒメマスはなにも食べず、体を変色・変形させ、高水温に耐えて、生まれ故郷を目指している。彼らを突き動かすものは、種を絶やすことなく、次世代に生をつなぐという本能。野生動物の群れから離れ、高みを目指して複雑化しているようなわたしたちの営みも、目指すところは同じだ――。

「それでは採卵作業に入りますね」

そう言って、養魚施設に戻る福井さんが視線をふと水面に走らせる。そこには湖に立ち込んで竿を振るう、釣り人の姿があった。

作業場の生け簀には、雄雌に分けられたヒメマスが元気に泳いでいた。

「今年はヒメマスのサイズがそろっているんですよ」

雌の腹を撫でながら嬉しそうに話すのは、組合員の結城陽介さん。お腹を撫でるのは、卵の熟成度を調べるため。感触が固いものは熟成が進んでおらず「筋子状」であり、受精率が低いので、生け簀に戻す。そうして成熟の進んだ雌を選び出し、あらかじめ絞めておく。こうしていても、お腹の卵は1時間ほど生きているという。絞めておくのは、切開時に暴れさせないためだろう。

そうして福井さんが雌を両手でやわらかく支えて持ち、向かい合って立つ結城さんがナイフの刃を入れていく。すると、あふれ出すように朱色の卵がほろほろとこぼれ落ちた。30cmほどの魚体に秘められた卵は300~350粒ほど、40cmサイズになると500粒くらいになるという。

ザルにあけた卵は、塩分濃度1%の等張液で洗い流す。濃度1%の塩水を使うのは、浸透圧の関係で卵が吸水するのを防ぐため。真水で洗うと卵は張り詰めたように吸水し、受精能力がなくなるという。

そうして次の雌を福井さんが手に取り、結城さんが刃を入れる。その合間に山口寛さんがタオルでザルを拭ってゆく。その一連の作業は流れるように美しかった。よく見ると、福井さんは魚を1匹ずつ丁寧にタオルで拭き、結城さんも1匹捌くたびにナイフを拭っている。

「この後、雄の精子をかけるのですが、精子は真水に触れることで活動を開始するんです。その時間はわずか1分未満。だからこそ、水分は大敵なんです」

高水温に耐えて遡上を果たし、生け簀を泳ぐヒメマスの雄。栄養分が精巣に取られるため、皮膚にカビが生え、白くただれた個体も。ちなみに芦ノ湖には10種を超える魚たちが暮らし、なかにはオオクチバスのように他の魚を捕食する魚種もいる。ところが最深部で44mを誇る芦ノ湖にさまざまな水温分布が存在し、それぞれの適正水温で暮らすため、多様な種がバランスよく共存することができている

雌は頭が丸く、黒っぽい魚体をしているのに対し、雄は顔が尖って背が盛り上がったうえに、朱色の婚姻色が強く出る

ときおり言葉を挟みつつも、張り詰めた空気のなか作業が進んでいく。福井さんは魚をそっと支え、結城さんが刃を入れる。その役割が変わることはないのだろうか。

「他の仲間に魚を支えてもらったことがあるけれど、組合長の持ち方に慣れてるからかな、微妙に刃の入り方が違うみたいで、魚から血が出てしまったりするんです」

卵に血が触れると、受精率が下がってしまう。お互い工夫し、10年をかけて築いた技があり、呼吸があるからこそ、おいそれと役割を変えることなどできない。3人がそれぞれナイフを持って作業速度をあげる……などというのはもってのほかだと笑い飛ばした。

「結局、こうしてそれぞれが役割を持つことで、採卵の精度が高まる。そこをいちばんに考えているんです」

福井さんと結城さんがヒメマスの採卵をはじめた頃、先輩職員の不幸などが重なり、技術伝達がなされなかったという。真っ白に変色した死卵を前に、途方に暮れたこともあった。

卵を採りだしたら、生け簀から元気な雄を取り出す。ばたばた躍動する生命をタオルにくるんで落ち着かせたかと思ったら、見事に魚体をきゅっと絞って精子を振りかけた。そうしてザルいっぱいの卵に2~3匹分の精子をかけてゆく。

「複数匹の精子をかけるのは、状態の悪い精子があると、受精率が下がるからです」

雌を切開する前に腹を触り、卵の成熟度を見極める。固いものは生け簀に戻す。ナイフの刃を入れるとほろほろと卵がこぼれ落ち、採りだした卵は塩分濃度1%の等張液へ。その後、2~3匹分の雄の精子をかける。無駄のない作業は流れるように美しい

呼吸の合った作業を見ていると、腹を開けた雌雄では、雄の身のほうが赤いことに気づいた。

「雌は体の養分をすべて卵に持っていかれるので、身が白くなるんです。身が赤い分、まだ雄のほうが栄養が残り、おいしいともいえます。新巻鮭がすべて雄でつくられるのも、同じ理由でしょう」

そう説明しながら、山口さんは戸口で作業を見守る猫の「ねぼすけ」に、採精後の雄を与える。

「こいつはワカサギを与えても身だけを食べ、頭を吐き出すくらいグルメなんです。だからこそ、ヒメマスも雄しか食べないんですよね」

これまで3度の芦之湖漁業協同組合の取材を通して痛感しているのは、職員のみなさんの魚に対する愛情の深さ。それは魚体を扱うときの所作に、顕著に表れる。一粒の卵も無駄にすることなく腹部を優しく切開し、一滴の水分も許さぬようタオルで拭う。小さなワカサギを相手にするときも、その姿勢は変わらない。そんな思いは、魚たちの有効利用にも結びついている。

三十年来使われているという白鳥の羽根を用い、精子をかけた卵を優しくかき混ぜてゆく

「採精後の雄だけでもなんとかならないものか……。産卵期を迎えた魚はどうしても水分が抜けてしまうので、ならばと沼津の加工業者と提携し、干物にしてもらおうと画策しています。漬け汁の味がよいこともあって、なかなかいけるんですよ」

福井さんは笑いながらなにかの羽根を取り出して、精子をかけた卵を受精させるべく、混ぜはじめた。

「これは白鳥の羽根なんです。もう、30年くらい使っているのかな。当時は白鳥が芦ノ湖に越冬にやってきたそうで、それを拾って使っているんです。これがカラスの羽根だと固すぎる。柔らかさとコシのバランスが卵を混ぜるのにちょうどいいんです」

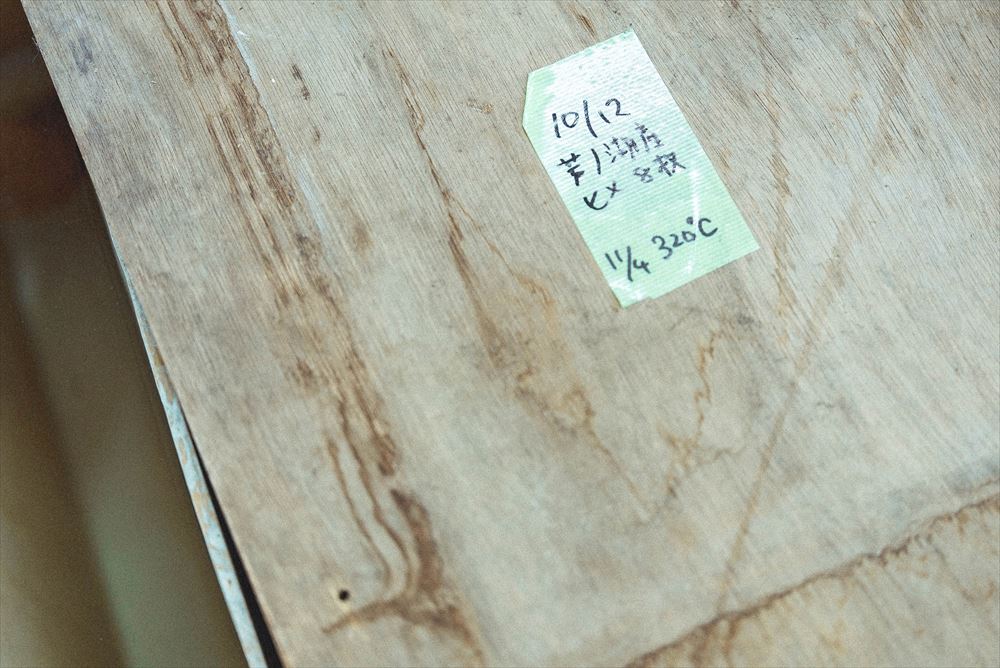

こうして受精した卵はひと月ほどで発眼する。発眼にかかる日数は積算温度で320℃ほど。蛭川養魚場の水温は13.7℃なので、23~24日ほどだ。

「そうして孵化した稚魚はお腹の臍嚢(卵黄の入った袋)から栄養を得ています。積算温度が1000~1200℃(73~88日)となると臍嚢が消えるので、それから餌を与えはじめるんです」

この時点で死んでしまった卵(白い卵)はカビの発生をうながすため、丁寧に取り除いてゆく。専用の検卵ばさみは、組合員の大場智也さんの自作。

「錆びないようにアルミで作ったりもしたのですが、ほどよいしなりを持つ竹素材に落ち着きました。作りあげるのに1カ月以上かかるらしく、ずっとこれを使ってくれと言われています」。そう話すのは、大場さんの同級生の結城さん

こうしてひと冬を越えて春になると、ヒメマスは15gほどに育つ。ここで一度放流し、さらに50g程度まで育てた秋に、もう一度放流する。

「放流を2度に分けるのは、災害などのリスクに備えるため。台風や天災などで養魚場や芦ノ湖自体の生態系が壊れるような事態に備え、一度にすべて放流しないようにしています」

同様に、北海道と山梨から受精卵を購入し、自湖産の卵と一緒に育ててもいる。

「これもまさかのためのリスク管理です。去年は全国的に、過去にないほど卵の生産量が低く、うちの湖も悪かったのですが、購入した卵に助けられました」

積算温度が320℃を越え、黒っぽく発眼した卵。ここでも死卵を取り除くのだが、「これがいちばん辛い作業です」と苦笑いする山口さん

2度目の採卵行程に入りしばらくすると、結城さんが声をあげた。見ると、手元の魚には卵に加えて白い塊が入っている。卵と精巣を持つ、雌雄同体の1匹。

「ヒメマスは水温が12℃を越えると雌が雄化するという不思議な魚なんです。そんななかで、ある種の雌は、雌の遺伝子を残したまま雄化する、いわば偽雄になるんです。この偽雄の精子を掛け合わせると、生まれてくる魚はすべて雌になるんです」

元々、ヒメマスは雄が多い魚種だという。今年獲れた2000匹のなかでも、雌はわずか10%ほど。

「つまり、温暖化が進めば絶滅しかねない種でもあるんです。だからこそ、偽雄は貴重なんですよね」

ヒメマスは、世界的に見ても分布の少ない魚種のひとつでもある。言葉にすることはないが、芦之湖漁業協同組合のみなさんがヒメマスに愛情を注ぐのは、そうした状況に、ひと筋の光を注ぐためではあるまいか。

雌の遺伝子を持ったまま雄化した個体。卵と精巣(白い部分)を併せもつ。どのような生存戦略で雄化するかは分かっていないという

そんなことを考えていると、山口さんがうめくような声をあげた。みると、45cmほどのサツキマスの体内から、寄生虫のような異物が飛び出している。

「プラスチックワームです。根掛かりなどで湖に残されたワームを彼らは食べてしまうんですね。すると腸管が詰まってしまって……。このサツキマスも一見、大きいようですが、体長に比べて体高がないのは腸管が機能せず、栄養状態が悪いからです」

5本ほどのワームを飲みこんだサツキマスは、ムッとする油のような匂いがした。当然、お腹に抱えた卵は受精率が低く、この匂いが身に染みつき、食べることもできないという。

「サクラマスは21年前、サツキマスは3年前から稚魚放流しているのですが……。過去には1匹に20数本のワームが入っていたこともあります」

結城さんは、こうしてワームを食べた個体を水揚げできただけでもまだマシだと、きっぱり言う。

「ワームを食べた魚が湖で死ぬと、体は腐るけどワームは残り、次の魚が食べることもある。そんな個体を鳥が食べたら、芦ノ湖をめぐる自然界全体の問題になりますから」

芦ノ湖では、22年前の2000年から、プラスチックワームの使用を禁じている。釣果の高いワームを禁じることに、内外から厳しい意見が飛び交ったが、決断にいたったのは、「一生の思い出に残るような、健康的なすばらしい魚を釣ってほしい」という思いにほかならない。

「例えば、このサイズのサツキマスは国内ではなかなか見られないと思うんです。なにしろ賢い魚ですから……。釣技を磨き、ようやくこの1匹を釣りあげて、丁寧に持って帰り、さあ食べようというときに、この状態だったら、さぞかしがっかりすると思うんですよ」

地元に生まれ育ち、湖と自然を守りながら生き物と接するこの仕事に誇りを持っている……以前、照れくさそうに話してくれた結城さんがぽつりとこぼす。

「毎日こんな姿を見ていると、何か魚たちが訴えかけてきているように感じるんですよね」

ワームを飲みこみ、腸管を詰まらせたサツキマス。健全な成長を遂げられなかった個体の卵は産卵に適さず、匂うために食用も難しい

初めてお目にかかったとき、福井さんはこんな話をしてくれた。

「サクラマスの芦ノ湖記録は、ずいぶん前ですが、70cmなんです。いまは50cm後半くらいですが、いずれ60cmクラスにまで育つよう、取り組んでいます」

丹精をこめて卵を孵して稚魚を湖に放つのは、外敵に襲われる心配の少ない成魚を放流するよりも、ずっと難しいことだろう。

「それでも、幼魚から湖で育ち、野生化した大きなマスの美しい色や姿には、胸を打つ感動がありますから」

そんな憧れの魚が棲む湖であってほしいと願い、魚を育てるだけでなく、彼らを育む芦ノ湖の自然環境を守ることに心血を注いでいる。冒頭の釣り師に目を走らせたときの、やるせない表情を思い出す。

美しく成長し、生まれ故郷へと帰ってきた愛息と愛娘。朱く背中を怒らせた個体が雄で、黄色っぽい個体が雌

モンスタークラスの棲む湖で外敵から身を守りながら2年あまりを過ごし、体の形を変えてでも子孫を残そうと生まれ故郷に戻ってきたヒメマスたち。一粒の水滴にまで気を配り、心をこめた手作業で採卵、受精させても発眼率は50%ほどなのだから、流水のなかでの自然産卵とは、奇跡に近い所業なのだろう。

人は数千年をかけて生活圏を広げ、豊かになってゆく過程で、数々の生物を滅ぼしてきた。その恩恵にあずかる現在のわたしたちは、現状を肯定することも否定することも難しい。けれど、これから起こることに関しては、その責任から逃れることはできない。

さまざまな要因があるなかで、昨年は遡上量がひどく少なかった。今年は例年並みに戻ったというが、あの浅い流れを塞ぐように立ちこまれては、遡上はままならないだろう。繰り返しになるが、この湖に棲むヒメマスは100%、人の手によって紡がれた命だ。

かつて、釣りを愛した老作家は、その大作に中国の古諺を記していた。

――永遠に幸せになりたかったら、釣りを覚えなさい。

この言葉を、いまも額面通りに受け取ってよいのだろうか。

そして、これはきっと釣りだけの話ではない。

わたしたちは、なにかを得ようするとき、少しだけ立ち止まり、思いをめぐらせることが必要な時代に生きている。

遡上を阻むように沢に立ちこむ釣り人。「90%以上の方が理解してくださるのですが、ごく一部の人は制止を振り切り、立ちこんでしまうんです。なんでもルールで縛るのは嫌だったのですが、来期から禁漁区にさせてもらう予定です」

魚たちが育つ芦ノ湖の自然を守り、子どもたちへとその魅力を伝えようと奮闘する、芦之湖漁業協同組合のみなさん。左から松井大海さん、福井達也さん、結城陽介さん、山口寛さん、高梨五十六さん

文=麻生弘毅

写真=久高将也

翻訳=朝香バースリー

ディレクション=金子森

取材協力=芦之湖漁業協同組合