序章 箱根の未来を探る旅路

2021年度、箱根の未来を見据えた壮大なプロジェクトが幕を開けた。

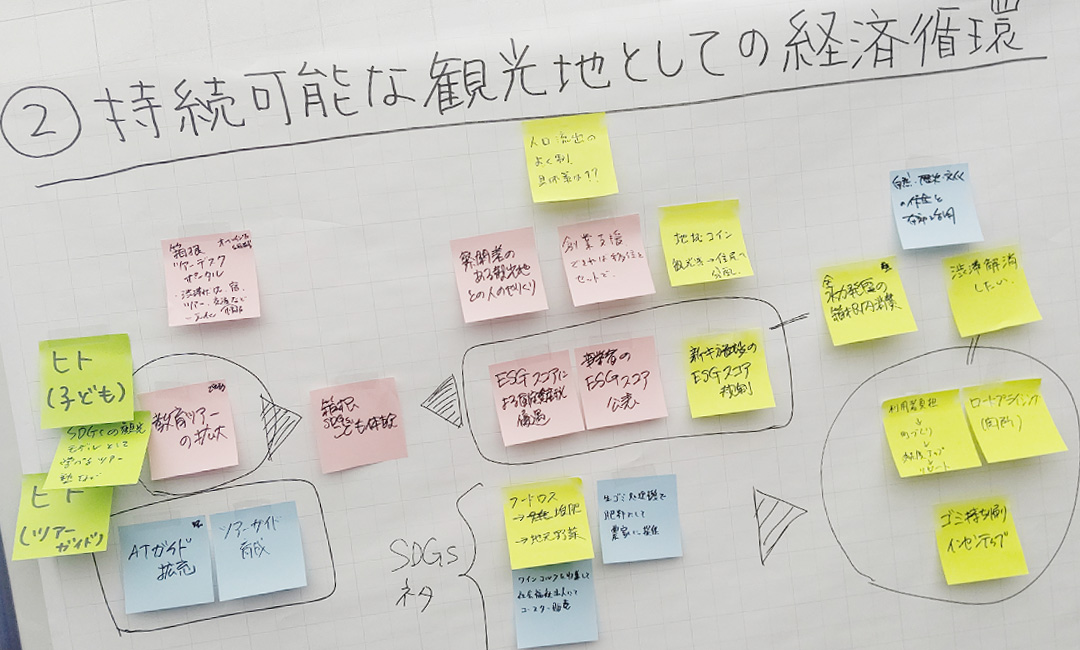

環境省の補助金を活用し、箱根DMO戦略推進委員会のもと、「地域循環共生圏設計プロジェクト」が誕生。

その核心にあった問いは「持続可能な箱根とは何か?」

幾度となく交わされた熱い議論。その末に導き出されたのは、

- 「資源循環のマネジメント」

- 「観光地としての自然資源のマネジメント」

- 「観光の視点からのまちづくり」

- 「交通のマネジメント」

- 「箱根町の取り組みの周知」

この5つのテーマだった。

しかし、それだけでは終わらなかった。

プロジェクトリーダーの言葉が、この挑戦の新たな扉を開いた。

「このままだと5年後10年後に議論しても同じような結果になる。何か一つでも良いので形にしていきたい」

2023年度、議論は「資源循環のマネジメント」に焦点を絞り、実現への道を探ることになった。

そうして始まった挑戦と挫折・・・。

・ブッフェの残りを弁当にして販売 → 販売数や告知の壁、保健所の制約が立ちはだかった。

・コストダウンによるゴミ削減 → ゴミの分別が曖昧で分析ができず実施が困難。

希望は見えないかに思えた。

そんな時、一筋の光明が差し込む。

「食品残渣を豚の飼料にしている会社がある」

小田急電鉄からの紹介で、日本フードエコロジーセンターの存在を知る。

そして、見えた・・・。

1. 観光地・箱根が直面する環境課題

箱根・・・年間2,000万人以上の観光客が訪れる日本有数の温泉地であり、豊かな自然と伝統文化が融合するこの地は、多くの人々に癒しと憩いの場を提供している。

しかし、その舞台裏では、観光業がもたらす環境負荷という課題が横たわっている。

特に箱根町の可燃ごみの80%が事業系のものであり、その半数近くが食品廃棄物という現実は、観光業が抱える環境問題を如実に物語っている。

このままの状況が続けば、廃棄物処理の負担は増大し、地域の環境資源にも深刻な影響を及ぼしかねない。

この課題に真正面から取り組むため、2023年度より箱根DMOが中心となり始まったのが、前述の「資源循環のマネジメント」にフォーカスしたこのプロジェクトである。

それは「環境先進観光地‐箱根 食のサーキュラーエコノミー実現プロジェクト」と名を改め、挑戦と挫折の日々がまた始まることになる。

本事業は、食品廃棄物の再資源化を推進し、箱根全体でのサーキュラーエコノミー(循環型経済)を築くこと、そして持続可能な観光地へと進化させることを目的としている。

2. プロジェクトの発足:

官民一体オール箱根の連携が生んだ新たな挑戦

2024年10月、箱根町観光協会を中心に、宿泊施設、飲食店、廃棄物運搬業者、リサイクル事業者、行政機関が一堂に会し、「箱根サーキュラーエコノミープロジェクトキックオフミーティング」を開催した。

このプロジェクトの目的は、観光地としての箱根が環境負荷を軽減し、持続可能な観光モデルを構築することにある。

「観光地だからこそ、環境負荷を考えた観光モデルを作る必要がある」

本プロジェクトに参加したメンバーはそう語る。

すでにプロジェクトは動き出していた。

このキックオフミーティングの時点で、すべての参加事業者とは事前に協議を重ね、参画が決定していた。

また、日本フードエコロジーセンターとも連携し、食品残渣を活用した循環型経済の仕組みを導入することがすでに決まっていた。

「何か一つでいいのでカタチに残そう」

そうした決意のもと、具体的な施策について議論が進められた。

これは、単なる観光地の取り組みではない。

地域全体で資源を循環させ、環境負荷を減らす新しいチャレンジだ。

このプロジェクトが、持続可能な未来の観光地モデルの先駆けとなることを目指し、具体的なアクションへと動き出した。

3. 現場での実証実験:食の循環を生み出す挑戦

こうして2024年12月、湯本エリアの6施設を対象に、食品廃棄物のリサイクル実証調査が実施された。

神奈川県相模原市にある日本フードエコロジーセンターに赴き、自施設から出た食品残渣がどのようにリサイクルされているかを自分たちの目で確認することができた。

日本フードエコロジーセンターは食品廃棄物を資源として活用し、飼料化することで新たな価値を生み出している。

「日本フードエコロジーセンターさんとの出会いがなければこのプロジェクトは絵に描いた餅になっていただろう」

箱根町観光協会の真野氏はそう語る。

食品廃棄物を単なる「ゴミ」ではなく「価値ある資源」として捉え、循環型経済を実現しているのが日本フードエコロジーセンター。

実際日本フードエコロジーセンターのビジネスモデルは、箱根サーキュラーエコノミー協議会の目指すべき姿そのものだと言える。

箱根の宿泊施設や飲食店から出た食品残渣が、豚の飼料(リキッド発酵飼料)となり、それを食べて育った豚肉が、再び箱根の食卓へと戻る。

これは、まさに「箱根らしい」資源循環、サーキュラーエコノミーの形ではないか?

日本フードエコロジーセンターへの現地視察を経て、実際に箱根から出た食品残渣で飼料化が可能なのか調査するため、リサイクル実証調査を行った。

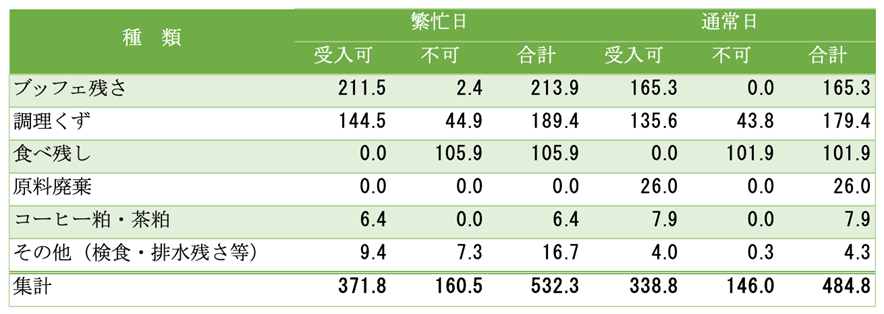

調査期間は2024年12月9日~22日の2週間。

この間、廃棄物の種類や発生量、リサイクルの可能性を詳細に分析した。

この結果から、約70%の食品廃棄物がリサイクル可能であることが分かった。

一方で、食べ残しや原料廃棄はリサイクルが難しく、さらなる分別が必要であることも明らかになった。

食べ残しは一見もっともリサイクルに向いていると思われがちだが、食品以外が混入しているケースが散見され今回は見送ることにした。

この実証調査を通じて、参加施設のうち4施設は次年度以降も継続的な参加を希望した。

一方で、夏場の臭気や虫の発生、運搬費用の負担増といった課題も浮かび上がる。

その課題に向けても次々と解決策が机上に登る。

夏場の臭気や虫の発生には、密閉型の大型のバケツのようなものの導入や、大型保冷車による積替え・保管、運搬費用の負担増に対しては混載便や戻り便などの自社物流の活用等の解決策も見出させている。

4. 道のりは長いが、確かな前進

2025年1月には、これまでの調査結果をもとに「食の資源循環ロードマップ」が策定された。

当初、3年での目標達成を想定していたが、課題の多さから最低でも5年の準備期間が必要と判断された。

それでも、箱根町全体での実装に向けて、次年度以降のアクションプランが固まりつつある。

「小さな一歩かもしれないが、箱根の未来のために必要な取り組みだ」本プロジェクトのメンバーの一人はそう語る。

単なる観光地ではなく、「環境先進観光地」としてブランドを確立し、持続可能な観光のあり方を追求していく。

5. 未来へ:持続可能な観光地・箱根の実現

2025年1月30日、協議会の最終報告会が開催され、次の5年間で目指すべき方向性が示された。

| 2025年 | 湯本エリアでの拡大実証実験の実施に向けた準備 |

|---|---|

| 2026年 | 湯本エリアでの拡大実証実験の実施 |

| 2027年以降 | 湯本エリアでの取り組みを本格化。箱根町全体での合意形成を図り運搬スキームの確立を目指す |

「食品廃棄物を減らし再資源化を進めることで、観光業と環境保全の両立を図る」

これは観光と環境の両立を目指す箱根町の新たな挑戦であり、箱根町の近未来のあるべき姿だ。

この取り組みは日本全国の観光地にも示唆を与えるものにもなるかもしれない。

箱根で暮らす子どもたちのために、そして箱根を訪れるすべての人のために、本プロジェクトの挑戦は始まったばかりだ。

本プロジェクトへの参画施設・事業者

- 湯本富士屋ホテル

- ホテルおかだ

- パークス吉野

- 一の湯

- はつはな

- GORA BREWERY PUBLIC HOUSE

- 箱根美掃(収集運搬業者)

- 日本フードエコロジーセンター(食品リサイクル業者)