スポット検索

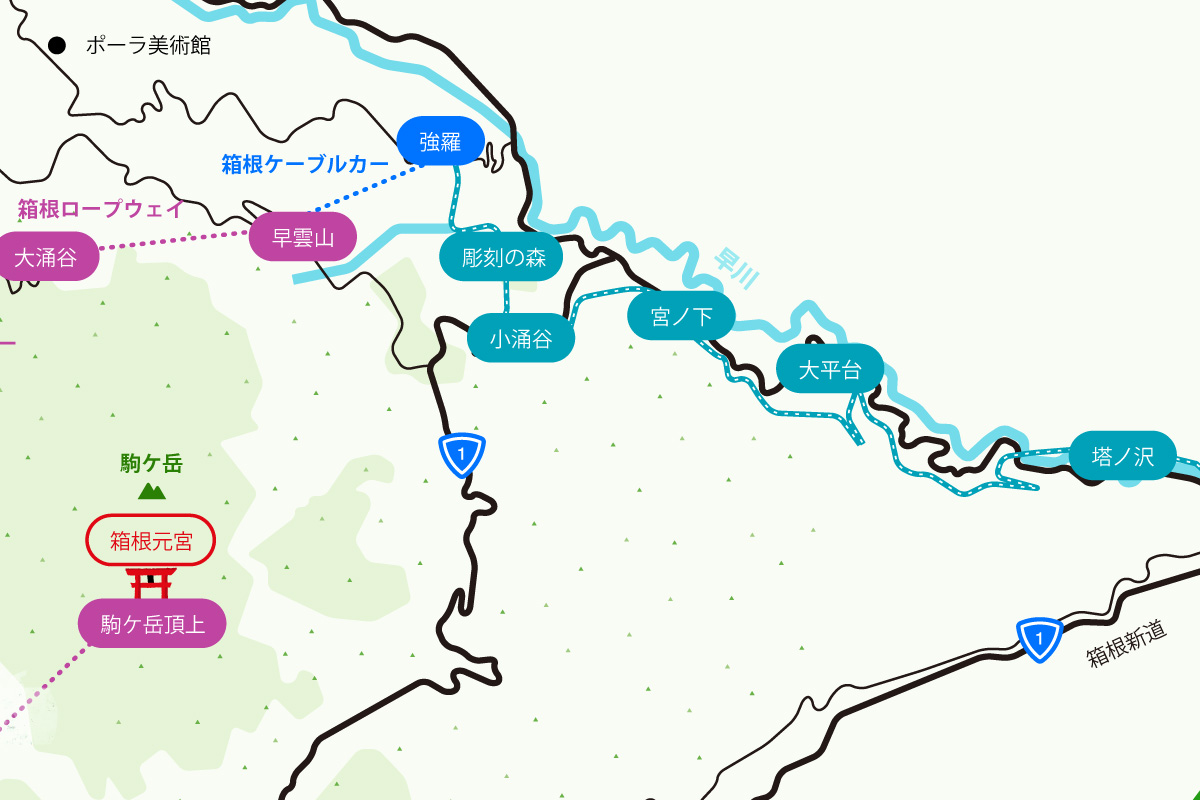

宮ノ下・小涌谷・大平台エリア

エリアの特徴

明治時代に富士屋ホテルを中心に発展した宮ノ下エリア。外国人にも愛されたこのエリアは、今も多くの骨董品店や異国情緒漂う建物でレトロな雰囲気が漂い当時をしのばせる。また、豊かな自然が感じられる小涌谷は、国道1号線沿いの桜並木や約3万株のツツジ、サツキが咲き誇る蓬莱園、温泉テーマパークなど幅広い年齢層が楽しめるエリア。箱根登山鉄道沿線のアジサイの見どころが多いこのエリアで、特に人気なのが大平台駅周辺。6月中旬から7月上旬にかけて見ごろとなる。

それぞれの温泉にはこんな特徴がある!

嶺南荘

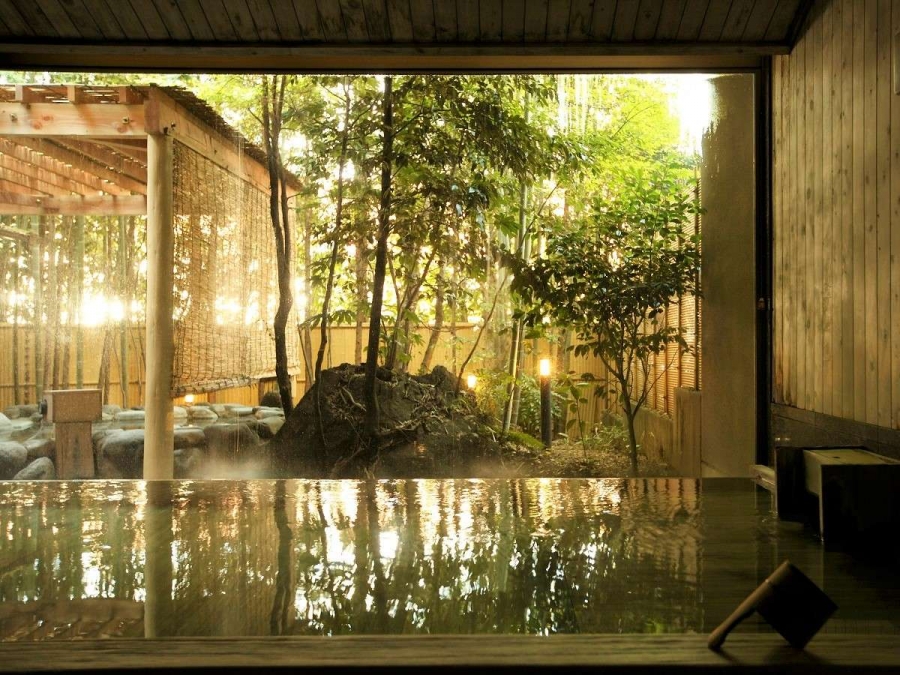

大平台温泉 ~あじさいのように家庭的な温泉~

急峻な塔之沢と宮ノ下の間にあり、比較的平坦なところから付いた地名が“大平台”。江戸時代は、挽物玩具や盆、箱などの「箱根細工」を作る木工の里として栄えました。ここに宮ノ下から温泉が引かれたのは、昭和26年(1951)の共同湯「姫之場」からです。住民の憩いの場としてスタートした温泉で、家庭的な雰囲気を今に伝えています。その後、大平台でも源泉が掘られました。

月廼屋旅館

宮ノ下温泉 〜箱根発展の先駆的温泉〜

宮ノ下の地名は、熊野神社のお宮の下に開けたことに由来します。熊野は「ゆうや」とも読み、「湯屋」すなわち温泉の神として古くから信仰されてきました。その宮ノ下温泉に自然湧水が初めて発見されたのは、室町時代の応永5年(1398)です。江戸時代には大名の奥方や豪商などが訪れ、内湯と滝湯(打たせ湯)による湯治を続けました。

堂ヶ島温泉 〜名僧ゆかりの幽玄な秘湯〜

堂ヶ島温泉は、宮ノ下付近の国道1号から早川の渓谷へ下った谷底にあります。江戸時代には5軒あった湯宿も現在は1軒。この温泉は、夢窓国師(1275~1351)が開いたといわれます。臨済宗の黄金時代を築いた国師は、後醍醐天皇や足利尊氏からも信仰を受け、政治や文化に大きな影響を及ぼした名僧です。

華山

木賀温泉 ~将軍たちにゆかりの湯~

木賀温泉の歴史は古く、12世紀末、鎌倉幕府の将軍源頼朝に仕えた木賀善司吉成が、重病を癒したという伝説にまでさかのぼります。江戸時代には箱根七湯の一つに選ばれ、湯本、塔之沢、宮ノ下とともに徳川将軍家への献上湯にも選ばれました。献上湯は、主に妊娠を願う側室の湯沐みに用いられたと言われます。

凾嶺(かんれい)

底倉温泉 ~川底に湧く白い湯の倉~

底倉温泉は、江戸時代から七湯の一つに数えられていました。宮ノ下温泉と隣接し、蛇骨川(じゃこつがわ)に架かる八千代橋の手前を折れて下ります。明治期には、外国人が宮ノ下を好むのに対して、日本人に好まれる温泉として栄えました。岩の割れ目から高温の弱食塩泉と単純温泉が湧出していて、痔疾や淋病、疝気などの治療に効果があったからです。

二ノ平温泉 ~彫刻の森とともに~

二ノ平は、彫刻の森美術館のある温泉地として知られます。神山溶岩流の末端に位置し、強羅と小涌谷の間にはさまれた台地にあります。もとは近隣の温泉場に働く人々の休養の場でしたが、昭和38年(1963)に温泉が湧出して開かれた新しい温泉です。昭和46年(1971)に彫刻の森美術館がオープンすると、登山鉄道の「二ノ平駅」も「彫刻の森駅」と改称。以後、人気のスポットとして知られるようになりました。

水の音

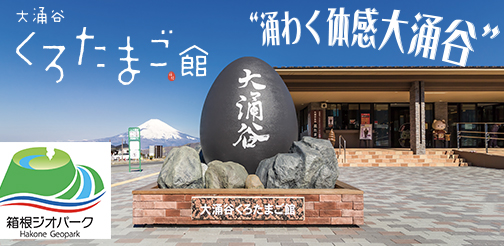

小涌谷温泉 ~名所に彩られた小粋な温泉~

小涌谷温泉は、湯煙が立ち上がる“大地獄(大涌谷)”に対して“小地獄”と呼ばれていました。江戸時代に発行された『七湯の枝折』には「地ーめんに熱し巌の間より泥湯玉きりにゆる」などと、地獄に似たさまが描かれています。小涌谷と改名されたのは明治天皇が行幸された明治6年(1873)のこと。以来、小涌谷温泉として本格的に開発が進みました。昭和に入って温泉開発が加速され、孔井の位置によって湯温や泉質の異なる多種の源泉が湧き出しました。